新QC7つ道具シリーズの4つ目は

マトリックス図法です

マトリックスと言えばどうしても

映画を思い浮かべてしましますが

厳密に捉えればもちろん違います

英語で言えば『行列』であり

その構造を活用して問題解決の

着想を得ようとするツールのこと

今回はマトリックス図法についての

作り方について事例を交えながら

しっかりご理解をいただけるよう

お話を進めていきたいと思います

マトリックス図法とはなにか?

まずはマトリックス図法とはなにか

早速、辞書を確認してみましょう

マトリックス図法(読み方)まとりっくすずほう

新QC7つ道具のひとつ。表を用いて、項目間の関連性や特徴、問題点などを明確にし、新たな発想を得るための手法。マトリックス図法を用いて作成した図表をマトリックス図と呼ぶ。調べたい項目の現在の問題点や特徴などを把握し、対策を立てる場合などに利用される。特に当てはまる項目に◎、当てはまる項目に○などの印をつける。

出典 デジタル用語辞典/ASCII.jp より

かえって表現が難しいでしょうか

ある着目したい状況について

2つの要素で分析してみるツール

その2つの要素を横軸と縦軸

つまり表を使ってみていくので

行列=マトリックスと呼ばれます

これがけっこう使えるツールなので

皆さまには強く勧めたいです

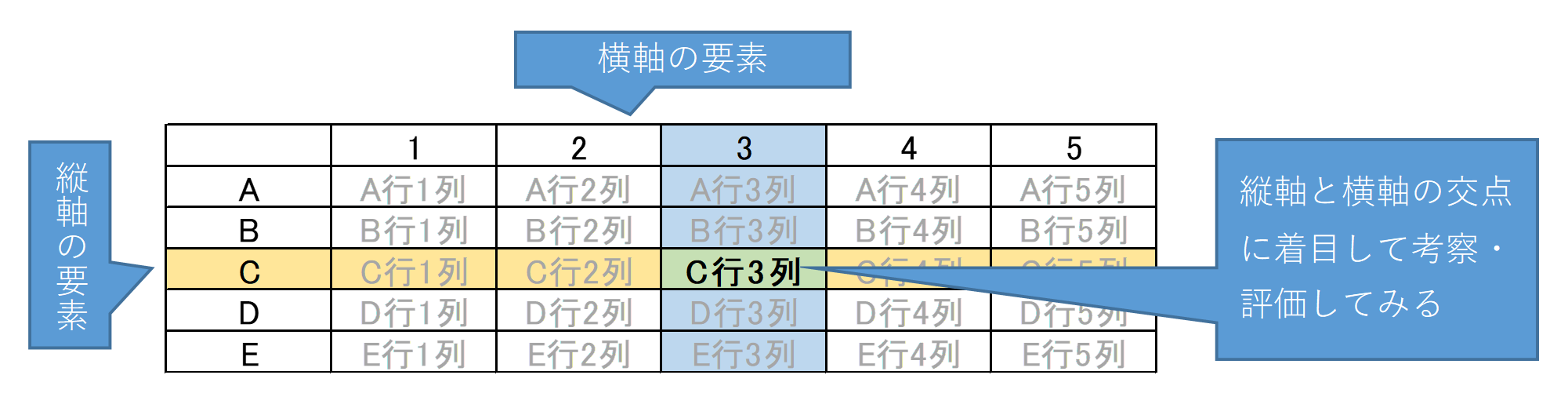

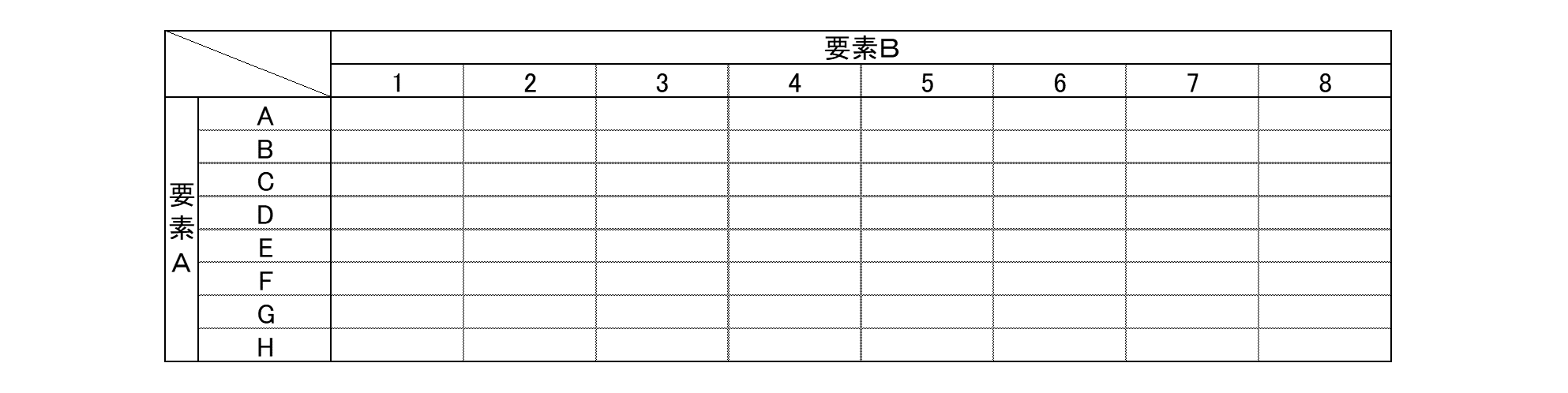

マトリックス図のイメージ

マトリックス図のイメージ

上記のイメージ図のように

2つの要素を行と列に配置して

行と列の交点に着目することで

それぞれの要素を1つずつ丁寧に

考察を繰り返すことができます

これによって全体を見るだけでは

みつからなかった関係性や問題が

明らかになることがあるから不思議

さらにこの作業を複数人で行えれば

そのメンバー間で情報共有が進み

各要素を判断する理由を知ることで

問題に取り組む積極性も変わります

要するに職場で起きている状況を

丁寧に因数分解するだけでなく

複雑な状態を共有するだけでなく

人材育成面でも効力を発揮する

なんとも優れたツールなのです

マトリックス図の種類

実はこのマトリックス図は

用途によって代表的な4つの種類に

わけることができます

種類2:T型マトリックス図

種類3:Y型マトリックス図

種類4:X型マトリックス図

どんなものがあるのか

さらっと見ていきましょう

L型マトリックス図

L型マトリックス図 例

これはもっとも良くつかわれる

マトリックス図です

縦軸と横軸にそれぞれ要素を置き

その要素同士の関連を見ていきます

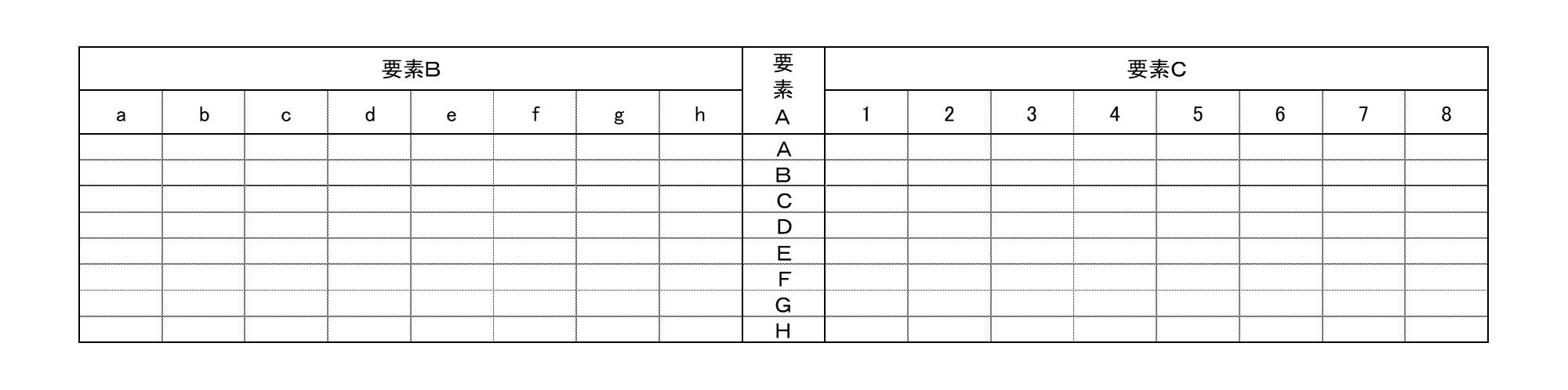

T型マトリックス図

T型マトリックス図法 例

これはL型を左右に広げて

T型にしてみたマトリックス図です

同時に2つのL型の表を閲覧できて

効率的な表現として使えそうですね

Y型(C型)マトリックス図

Y型マトリックス図法 例

今度はT型を発展させて

2つの要素ではなく3つの要素の

関連をみていけるマトリックス図を

Y型マトリックス図と呼びます

これ、実はこのY型が現れる前は

C型というキュービック型の表が

使われていたのですがいまでは

こちらのY型の方が主流です

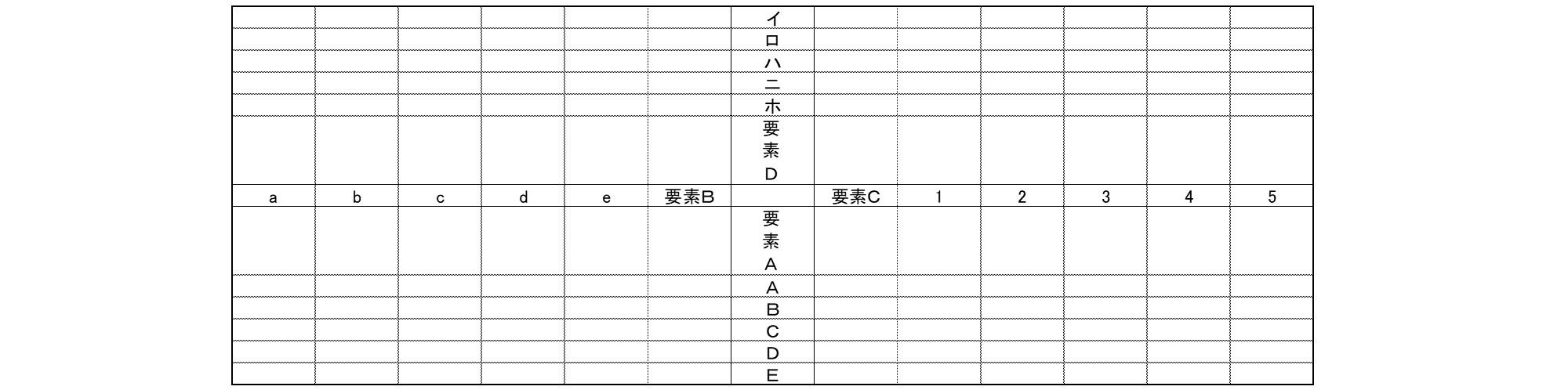

X型マトリックス図

X型マトリックス図法 例

さらにY型を発展させることで

4つの要素の関連をみていく図が

このX型マトリックス図です

十字型をしているのが特徴で

ぐるっと一周できるのがいいですね

とは言っても多面性が必要なのは

情報の分析の時だけであって

結論を表現する時にはおおむね

2つの要素で足りることが多いため

L型が使われることが一般的です

ですので代表的なL型を例にとって

マトリックス図の作り方について

お話を進めてまいりましょう

マトリックス図法の作り方

マトリックス図法の作り方として

以下のステップが代表的です

[STEP2]評価方法を決定する

[STEP3]マトリックス図を作成し評価する

[STEP4]考察して情報を得る

[STEP5]情報から対策を考える

ではこのステップについて

もう少し説明を加えていきます

[STEP1]分析する2つの要素を決める

まず何と何とを組み合わせた

マトリックス図をつくるのか

またそれぞれの項目・分類などを

どのような要素にわけるのかなどを

決めていきます

例えば改善チームが5人で

これらメンバーにQC手法の習得が

必要であると考えたとき

とりあえずこのメンバーそれぞれの

現在のレベルを評価してみる

なんてことを検討します

つまり、メンバー5人の横軸に並べ

QC手法を縦軸に配置するなど

具体的な表をイメージします

[STEP2]評価方法を決定する

次はそれらの軸が交わるポイントの

評価する方法を決定します

横軸の要素と縦軸の要素の交点に

両者の関係の有無、関係の強さなど

2つの要素の組み合せを評価するが

その評価をどのように表現するか

を決めていきます

たとえば

良し悪し評価なら〇、△、×

あるいは+、-でもよいかも

関連性の強さや程度なら

5段階や10段階でもよいです

さらには計測値であるなら

数字そのもの方がかえって

わかりやすい時もありますよね

今回のQCの例は5段階としましょう

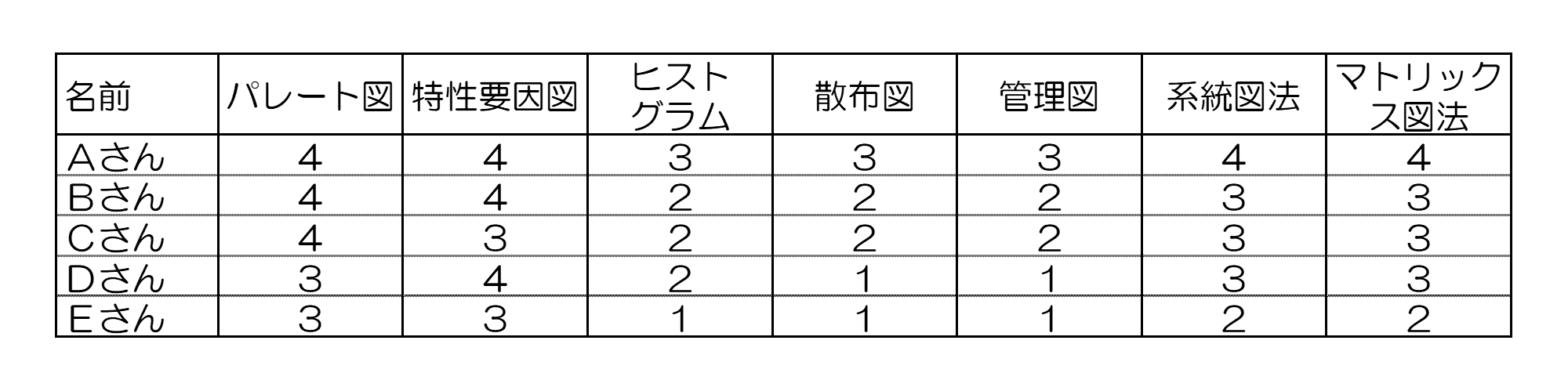

[STEP3]マトリックス図を作成し評価する

マトリックス図法 作成例

これまでのステップで決めた内容で

マトリックス図を作成します

それぞれ各自の自己評価、そして

周囲の方からもこれでいいか

確認して評価していきます

このことで、自分の客観的な評価や

周囲のレベルを知ることができます

[STEP4]考察して情報を得る

そして作成したマトリックス図を

考察していきます

たとえば上図でいえば

〇Aさんはほぼ全部の手法をマスター

〇BさんもAさん同様レベルが高い

〇Cさん、Dさん、Eさんはまだ

未取習得の手法が多い

という情報を得るわけです

[STEP5]情報から対策を考える

そして最後に読み取れた情報から

対策を考えます

たとえば

〇Aさんは他のヒトを始動する

〇BさんもAさんを補助する

〇Cさん、Dさん、Eさんはもっと

学習を頑張る

〇ヒストグラム、散布図、管理図が

弱いので集中して学習する など

いろいろと考えていけるわけです

2つの要素=評価項目選びのポイント

このマトリックス図法は2つの要素

つまり評価項目になにを置くかで

読み取れる情報を変わってきます

要するにこの評価項目の選び方に

センスが問われると言ってよいです

ではこの評価項目を考える時の

3つのポイントは以下のとおり

[POINT2]客観的に評価できる要素

[POINT3]知りたいことがわかる組合せ

順番に解説していきましょう

[POINT1]お互い関係のある要素

2つの要素を分析する目的なので

当たり前ではあるのですが

お互い関係のある要素を

選んでいただく必要があります

なにかわかるかなー、と

関係の薄い2つを選んでしまうと

評価する時に悩み勝ちになりますし

評価後に情報が読み取れないことも

起きてしまうと時間のムダです

たとえば”客単価”と”不良率”

”納期遵守率”と”作業者の体重”など

マトリックス図の要素に採用しても

なかなか読める情報がありません

そのため2つの要素はしっかりと

お互い関係のあるものを選択下さい

[POINT2]客観的に評価できる要素

また、2つの要素を並べても

客観的に評価できない要素も問題です

著しく主観に偏った要素ですと

果たしてその評価が正しいかどうか

わからない分析になってしまいます

そうなると結論の信ぴょう性も

低い状態になってしまいますよね

[POINT3]知りたいことがわかる組合せ

最後は知りたいことから逆算した

組合せにするとムダが少ないです

たとえば今回の例で言えば

『みんなのQC手法の習得レベル』

それが知りたいことだったはずです

だから一人ひとりの習得レベルと

QC手法別の評価していくことで

誰がどれくらいのレベルか?

手法間で偏っていないか?

などがわかることになります。

そうやって知りたいことを満足できる

そんな組合せにしてください

今回のまとめ

いろいろと展開事例の多い今回の

マトリックス図法

皆さまもどこかで活用したことが

あるのかもしれませんね

ぜひマスターして使いこなして

いただきたいツールです

また、系統図法とマトリックス図法を

組合せたテンプレートも配布中です

よければ下記の記事から

ダウンロードしてご活用ください

[getpost id=”3426″]

それでは今日はここまでです

今後とも宜しくお付き合い下さい☆

長文乱文を最後まで読んでくださり

いつもありがとうございます♪

すべては御社の発展のために

すべてはあなたの笑顔のために