こんにちは。中小企業診断士の馬籠勲(まごめ いさお)です。ブログをご覧頂きありがとうございます!

第1章で「考え方」、第2章で「型」、第3章で「巻き込む力」、第4章で「継続・習慣化」を紹介してきました。最後の第5章では、「経営成果に繋げる仕事術」について紹介していきます。

現場の改善活動は、多くの場合「小さな工夫」から始まります。工具の置き場所を変える、作業手順を見直す、情報共有の方法を工夫する――こうした一つひとつの積み重ねが、生産性向上につながっていきます。

しかし、現場の頑張りが経営成果に結びつかないまま終わってしまうケースも少なくありません。改善が「イベント」で終わり、文化として根付かないのです。

改善は、現場だけのものではありません。全社的な価値創造の源泉であり、企業文化の土台でもあります。

本章では、リーダーがどのように現場の改善を経営成果へとつなげ、組織全体の文化へと昇華させていくのか。具体的な仕事術を解説します。

「全員参加」の生産性向上がワークライフバランスを実現する

ムダ改善活動の本質は、「全員参加」です。一部の担当者だけが頑張るのではなく、現場の一人ひとりがムダに気づき、動くことで、組織全体の生産性が底上げされます。企業を取り巻く環境変化は激しく、至るところで起きている。現場でも同様であり、一人ひとりの気づきは変化対応力にもつながります。

「全員参加」とは、役職や部署を問わず、一人ひとりが改善に関わる状態を指します。現場の小さな工夫が積み重なることで、残業削減や有給取得の促進につながり、結果としてワークライフバランスが実現します。

• 作業のムダが減ることで、残業が減る

• 情報のムダが減ることで、コミュニケーションがスムーズになる

• 手待ちのムダが減ることで、ストレスが軽減される

こういったムダ改善を自らが実行し、改善の手応えを感じた結果として、働く人の満足度が高まります。そして、離職率の低下や採用力の向上にもつながります。ムダ改善活動は、単なる業務効率化ではなく、「人を大切にする経営」の実践でもあるのです。

リーダーにできることは、改善提案を拾い上げる仕組みを整え、現場の声を尊重する文化を育てることです。例えば「改善ボード」や「5分の気づき共有タイム」を継続するだけでも、全員参加の空気は大きく変わります。

現場の成功体験を「組織の資産」に変える方法

あなたの現場で生まれた小さな成功は、会社にとって大きな財産です。その成功が次につながるように仕組みを整え、仲間と成功体験を共有することで、組織全体の力になります。リーダーはその橋渡し役です。あなたの一歩が、会社の未来を形づくります。

私は前職で工場の中の間接業務生産性向上に取り組んでいました。その時に印象的だったのは、工程内不良を修理し工程に戻す業務のムダ改善でした。修理の時間がかかると顧客の納期に間に合わなくなる問題がありました。修理業務のムダ取りを積み上げて、修理するLTを短縮できました。その時に修理担当者が修理をする、しないの判断基準に疑問を持ち、修理業務の考え方を見直し上層部への提案まで漕ぎつけました。まさに仕組みを変えていった訳ですし、その担当者は工場の中の間接生産性改善の中心になっていきました。

改善活動の成果は、現場で完結させてはいけません。成功体験を「組織の資産」として蓄積し、横展開することで、企業全体の競争力が高まります。

成功事例を共有し、横展開する仕組みづくり

一部の現場で生まれた成功体験を、その場限りで終わらせてしまうのは大きな損失です。横展開とは、特定の現場で得られた知見や手法を他部門にも適用すること。これにより、同じ失敗を繰り返さず、成功の再現性が高まります。

改善の成果は、数字だけでなく「ストーリー」を感じることができる工夫を加えて共有することが重要です。

直ぐに試す事ができそうな事を以下に紹介します。

• Before/Afterの写真やグラフで視覚的に伝える

• 改善の背景・工夫・効果を簡潔にまとめる

• 社内報や掲示板、朝礼などで定期的に紹介する

さらに、改善事例をパターン化することで、他部署でも応用しやすくなります。

たとえば、「部品探しのムダをなくす改善」があれば、それを「探す時間の削減」というどの職場でも当てはまるテーマに変換し、他部署に展開する。日々の業務で忙しくしている現場ですから、意外と隣で実施した改善アイデアを見過ごすということがあるはずです。そのような状況でも、簡単な仕組みを始めることが、現場の皆さんの学習力を高めます。

リーダーは「成功事例を拾い上げ、仕組みとして残す」役割を担います。改善が個人の中で埋もれずに、「組織の資産」として積み上がるようにしましょう。

「モーションマインド」を全社共通の言語にする

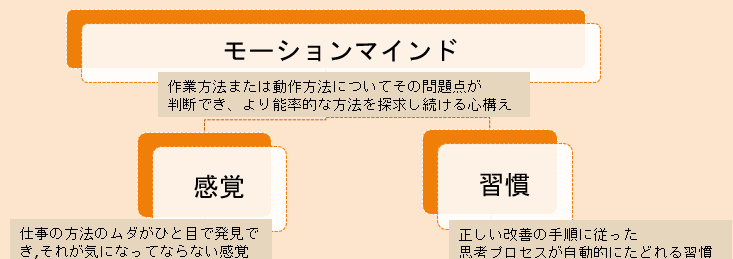

改善活動を推進するには「共通言語」が欠かせません。ここで重要なのが「モーションマインド」です。第1章でお伝えしたように、モーションマインドとは、動作(モーション)や仕事を良くしたいという感覚と正しい改善の手順に従った思考をする習慣がベースになった心構えです。

モーションマインドを共通の言葉として、全社で共有することで、部署間の認識のズレが減り、改善活動が加速します。リーダーは、研修や朝礼で繰り返しこの言葉を使い、社内の共通の言葉として浸透させる訳です。言葉が文化をつくり、文化が行動を変えるのです。

• 「この動き、ムダじゃない?」

• 「もっと楽にできないかな?」

• 「この手順、誰のため?」

こうした問いかけが、現場の改善力を育てます。それを全社で共有することで、改善が“当たり前の思考”になります。

そしてモーションマインドを身に付ける訓練によって磨くことができますから、全員参加での感覚磨きが実現してしまう訳です。リーダーは、こうした言葉を使い続けることで、組織の空気を変えていくことができます。

上層部を巻き込み、全社的なバックアップを得るための交渉術

改善活動を経営成果につなげるには、上層部の理解と支援が不可欠です。上層部を動かすには、“頑張っています”では足りません。成果を数字に変え、経営課題の解決につなげて、投資対効果として提案することが大切です。リーダーは現場と経営をつなぐ橋渡し役。現場の成果を経営層に響く言葉で伝えるあなたの一言が、全社を動かす力になります。

改善成果を経営層に響く言葉で報告する

現場の改善を経営目標に直結させて伝えることが、支援を得る第一歩です。

例えば「不良率が3%改善し、年間で1,200万円のコスト削減につながった」といった具体的な指標を示すことで、経営層の意思決定に直結する報告ができます。

また、単なる数字の羅列ではなく「この改善により現場の士気が高まり、離職率の低下にもつながった」といった人材面の効果も添えると、経営層にとっての価値が一層明確になります。

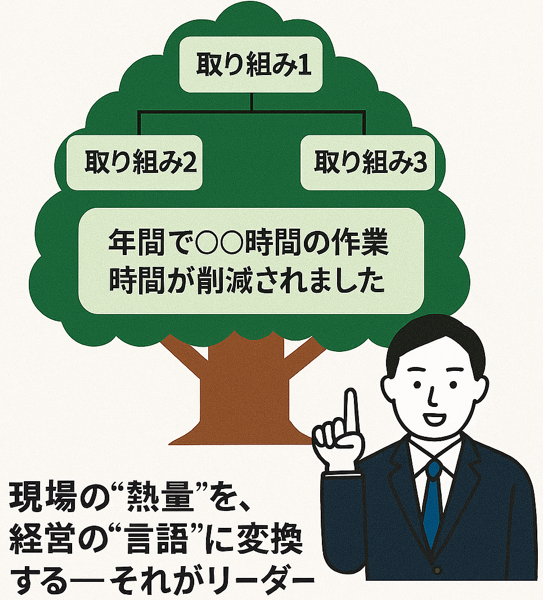

「この改善は、顧客満足度の向上につながる要因です」「この改善により、年間で○○時間の作業時間が削減されました」「この取り組みは、納期遵守率の向上に貢献しています」

現場の“熱量”を、経営の“言語”に変換する――それがリーダーの交渉術です。

予算や権限を獲得するための具体的なステップ

改善活動を継続するには予算や権限の確保が不可欠です。小さな成果を積み上げ、経営層に「投資対効果」を示すことで、予算や権限を獲得できます。ここでは、ムダ改善の目的を見失わない。そして目的を経営者と確認し合うことから始めるべきです。経営者は日々様々な事に直面しています。だからこそ目的を話合うことは非常に重要です。

「ムダ改善」の目的は、限られた資源で最大のアウトプットを生み出すこと。つまり「生産性の向上」です。そして、生産性を上げるには2つの方向性があるとお伝えしました。ひとつは、分子である結果や成果物を同じ分量をよりすくない人数で作る。もうひとつは、より多くの分量を同じ人数で作ることです。この2つの方向性は、「たくさん作ること」と「人や時間を少なくすること」と言え、どちらを目指していくのか?ということです。

この方向性を経営層とリーダー間で確認した上でリーダーから経営者へ提案してみる。理解してもらうには時間がかかると思いますが、そのように話し合う時間を取り、現場の頑張りを伝えていきます。

このように目指すところがハッキリした上で、以下のステップを漏れなく踏んでいきます。

・必要な予算・人員・設備を明示する

・成果を定量的に示す(時間・コスト・品質)

・改善の再現性と横展開の可能性を示す

このように提案することで、経営層の意思決定を促すことができます。また、数字だけでなく「現場の声」も添えると説得力が増します。

例えば「改善活動により作業時間が短縮され、従業員が子どもの迎えに間に合うようになった」というエピソードは、経営層にとっても「人を大切にする経営」の象徴として響きます。

改善活動を「一過性のイベント」から「企業文化」へ昇華させるには

改善活動が定着している企業には、共通する特徴があります。

それは、改善が「イベント」ではなく「文化」になっていることです。小さな工夫を称賛し、仲間と共有し、経営の成果につなげることで、改善は文化になります。リーダーであるあなたが旗を振り続けることが、組織を変える力になるのです。

リーダーとして経営層に提言すべきこと

リーダーとして経営層に提言すべきことは、経営層に「ムダ改善活動は生産性向上を通じて、社員の成長や顧客満足度の向上につなげる」と位置付けるてもらうことです。

経営層は経営成果が従業員の頑張りで実現していることは当然分かっているのですが、具体的にどのように伝えるべきなのか悩んでいるものです。最もストレートな伝え方は、売上や利益へ貢献している行動に対して評価することです。ただし、これを全員に対してできるかと言えば、実際には難しい。

リーダーからの提言を通じて、従業員が自社の価値提供へ貢献しようと意欲的になっていけば、経営層が経営成果に対する頑張りを従業員へ具体的に伝えられるようになるはずです。このような状況が出来上がる事は、経営層にとって非常に意義のあることです。そして、経営と現場が共に価値提供について考えることはできるはずです。

経営者への提言とともにどのように進めていくのか具体的な実行内容を伝えれば、提言の説得力は上がるでしょう。

・改善活動の時間を業務として正式に確保する

・改善活動を経営方針に明記する

・改善提案制度を制度化する

・改善成果を表彰・共有する仕組みをつくる

こうした提言は、現場の声を経営に届ける“橋渡し”の役割を果たします。

文化として定着している企業は何が違うのか?

文化は「繰り返される行動」が積み重なって形成されます。改善が文化として定着しているとは、社員が自発的に改善を考え、行動する状態のことです。改善活動というのは、従業員の小さな工夫の積み上げで出来上がっています。この小さな工夫が経営の成果につながっていると認める。こうしたことを続けていけば、改善を文化としていると言えるでしょう。

改善が文化として根づいている企業には、以下のような特徴があります。

• トップが改善の価値を語り続けている

• 改善活動が評価制度に組み込まれている

• 改善が“仕事の一部”として認識されている

• 成果が社内で可視化・共有されている

つまり、改善が「やらされるもの」ではなく、「やる意味があるもの」として浸透しているのです。

リーダーは、この文化づくりの起点となる存在です。

【まとめ】リーダーへのエール:あなたの行動が組織の未来を作る

継続的な改善がもたらす組織全体の成長とは

改善は「点」で終わらせてはいけません。「線」として継続し、「面」として広がることで、組織全体として、さらに改善していくにはどうすべきかを学習する能力が高まります。継続的改善は、社員の成長、組織の競争力強化、そして持続的な経営成果を実現します。

リーダー自身が「改善の旗振り役」となり、日常の小さな改善を称賛し続けること。それこそが、組織の未来をつくる最も確かな一歩です。

おわりに

現場のムダ改善活動は、決して「小さな工夫」で終わるものではありません。それを拾い上げ、仕組みにし、経営成果へとつなげるのがリーダーの役割です。

あなたの一つの行動が、組織の文化を変え、未来を形づくります。

「ムダ改善は人を大切にする営みである」――この視点を胸に、ぜひ次の一歩を踏み出してください。

全五回の連載で、現場リーダーが改善活動を進める上で必要な、「考え方」、「型」、「巻き込む力」、「継続・習慣化」、「経営成果に繋げる仕事術」について紹介しました。日々の改善活動のお役に立ったのであれば、嬉しいです。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。