こんにちは。中小企業診断士の馬籠勲(まごめ いさお)です。ブログをご覧頂きありがとうございます!

第1章で「考え方」、第2章で「型」を紹介しました。今回の第3章では「巻き込む力」について紹介していきます。

ムダ改善に3つの壁があることをお伝えしています。その壁の1つ「変えたくない」という壁を超えるとは、“やらされ感”から“自分ごと”に変え、「変えたくなる」と感じることです。個人が自分ごとに考えるムダ改善活動は続きます。

何故やらされ感がおきるのか、自分ごとに変えるための「巻き込む力」について掘り下げます。

ムダ改善の源は部下の「やる気」。リーダーの巻き込む力が「やる気」を育む

ムダ改善活動が続かない理由の一つに、「メンバーのやる気が続かない」という問題があります。「最初は盛り上がったけど、数週間で誰も話題にしなくなった」――そんな経験はありませんか?

一方で、「どう伝えるか」「どう関わるか」によって、まったく違う空気になる事を感じている方が多いと思います。

同じような改善に取り組んでいても、「やらされている」と感じるか、「自分たちのため」と感じるかで、行動は大きく変わります。つまり、ムダ改善活動の継続のカギは、リーダーの「巻き込む力」にあるのです。

「指示待ち部下」が生まれる本当の理由

様々な現場で重要視されるのは、業務遂行に関するやり取りです。報連相、指示、OJTなど成果に直結するやり取りです。昨今言われるのは関係性に関する意思疎通です。信頼関係、個人面談、など個々人の能力を活かすやり取りです。 製造現場では、業務遂行、作業・工程に関する意思疎通が大半になっているはずです。

なぜ「やらされ感」が生まれるのか?

現場でよく聞く言葉に、「うちの部下は指示待ちで…」というものがあります。業務遂行の意思疎通が大半であるならば、その言葉は顕著に聞かれるはず。つまり、指示待ち部下は“育ってしまった”可能性があるという事ですね。

業務遂行では製品の品質を左右する指示が多くなり、自然と一方的な指示が続きます。部下は「どうせ決まってる」「言われたことだけやればいい」と無意識に思うようになります。そのような状態に置かれているのに、改善活動でも、「これをやっておいて」「この案で進めよう」と言われるだけでは、いつまでもやらされ感を払拭できません。

やらされ感が生まれるのは、関わり方が“命令型”になりがちであり、そのような関わり方を変えていくのは実際難しい事になります。

一方的な指示は長期的に自発性を奪う

命令型のコミュニケーションは、短期的には動きますが、長期的には自発性を奪うと言われています。自発性は、決められてなくても自らが動いていく事を意味しています。目の前の問題への対応が求められる現場では長期的な発想をする機会は作りにくいので、自発性につながっていく意思疎通を意識して行うことが必要になってきます。

自ら動いていくという感覚を如何に身に付けていくか。リーダーの巻き込む力には、部下が自発性を感じられるように導いていく関わり方が必要です。

個人のやらされ感を感じやすい命令型の意思疎通によって、短期的視点の意思疎通になりがちな製造現場において、いかに個人や組織が自ら動いていくという感覚を身に付けていくか?部下に対して、組織に対してどのような巻き込み力を身に付けていくべきでしょうか?

巻き込む力① 部下の自発性を引き出す 「傾聴」と「承認」

ここでは、如何に個人に働きかけるのか、そのために必要な傾聴と承認についてお伝えします。

個人の注意・関心を知る「傾聴」を身に付ける

同じ職場にいても、個人の注意・関心は異なることは少なくないです。そういった様々な注意や関心は新たな視点やアイデアが隠れていることがあります。個人の注意・関心を知ることは創造性の可能性を広げることになります。

人それぞれが色々な気づきを持っているはずなので、それを知る事や話してもらう事は改善活動に活かせます。

個人の注意・関心を知るためには、傾聴をすることが求められます。傾聴のコツは色々なところに情報がありますので、まずできそうなものを試しましょう。傾聴を意識して行うことが重要です。

もう一つ重要なのは、リーダーが「話しやすい雰囲気」をつくれる「表情や態度」を見せることです。「この人はちゃんと聞いてくれる」と思われることが、注意や関心を知ることにつながります。個人の注意・関心を知り合うことができると様々な見方や意見が交換されることになります。こうした雰囲気を作っていくことが改善活動の土台になります。

ここでは、表情や態度を見せるために無くてはならない傾聴のコツを3つ挙げておきます。

部下の行動を認める「承認」の伝え方

部下がアイデアを出したり、行動したりする場面で重要なのが「承認」です。

承認とは、「あなたの存在や行動を認めています」というメッセージです。これがあると、部下は「もっとやってみよう」と思えるようになります。承認をすることで、部下がアイデアを出すことは自分事となっていきます。

承認は、部下の自己肯定感を高め、改善活動への参加意欲を引き出します。承認の伝え方のポイントをまとめています。伝え方も色々と紹介されていますので、まずは実践してみましょう。

傾聴・承認は、7つのムダを見直す機会になる

傾聴を通して個人の注意・見方を知る、自らの行動に対して認めて承認することをお伝えしました。リーダーとして、個人の見方から学び、行動を後押ししたいところです、そこで活かしたいのは第1章で紹介した「7つのムダ」です。

傾聴を通して、各個人の注意・見方を感じ取れるようになるでしょう。感じ取れるようになった事で、改めて現場を見ると、これまで気にならなかったことが見えてきたりします。これを繰り返していくことで、自社なりの7つのムダへ見直しをかけていく事ができます。もちろん個人の見方の全てを反映するということではなく、リーダー自身もムダの見方が変わっていき、必要によって、自社の7つのムダに反映していこうと意識することが大事です。

このように、傾聴・承認を7つのムダに反映していく一連の流れは各個人がリーダーに見てもらっていると感じさせるでしょうし、リーダーに話したことが反映されているという実感が沸いてくるはずです。自分の意見が反映されていくというのは嬉しく感じるものでしょう。

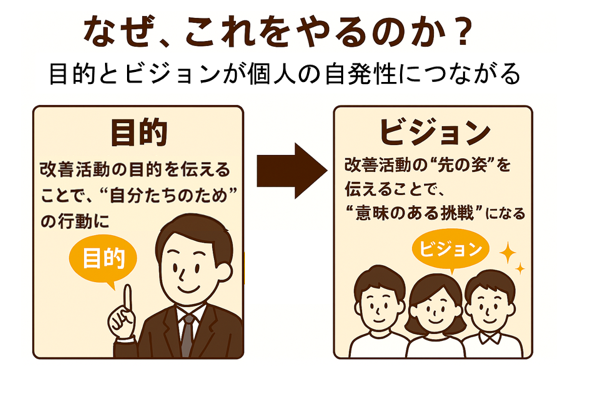

巻き込む力② 自発性につながる「なぜ、これをやるのか?」の伝え方

傾聴・承認によって個人への働きかけについてお伝えしました。各個人の注意・興味に働きかけて、組織として如何に巻き込んでいくか?やはり、目的の理解とビジョンへの共感が重要になってきます。私は前職では工場長を補佐するところに配属されたことがありました。そこで、今年の目標達成に向けて何をすべきか?関係する人に投げかける立場にあった時、個々人の集まり=工場における機能という捉え方をして、その機能はなぜ存在しているのか?どのような働きを目指しているのか?ということを話し合い、機能=働いている姿ということを意識して、機能がうまく働いているのはどのような状態なのかを問いかけていました。

ただ「やれ」では人は動かない

ムダ改善活動を進めるとき、「これをやってください」とだけ伝えると、部下は「なぜ?」と思います。目的が分からないままでは、行動は表面的になります。人は、「なぜそれをやるのか?」が分かると、納得して動けます。

だからこそ、リーダーは目的を語る必要があります。

目的を伝えることで、改善活動が“自分たちのため”だと感じられるようになります。

例えば、以下のように語れることを意識していきましょう。

• 「この改善で、納期遅れが減れば、クレームも減って現場の負担が軽くなる」

• 「このムダをなくせば、作業時間が短くなって、残業が減るかもしれない」

メンバーが腹落ちするビジョンの語り方

目的に加えて、もう一つ大切なのが「ビジョン」です。ビジョンとは、「この活動の先に、どんな未来があるか」を描くことです。どんな未来か?は非常に抽象的ではありますが、製造現場ではどういう働きをしていたいか?とありたい未来の姿を描いてみてほしいです。

ビジョンはこうして働いている姿であるとして、メンバーが本当に実現したい働いている姿を考えてみるのです。何度も恐縮ですが、私の前職のときには、2016年(今から10年前ですね)に工場のメンバーが考える”10年後の工場はどんな姿になっているのか?”について言語化し、さらにそれを工場操業20周年記念イラストにするという取り組みをしました。いつも一緒にいるメンバーで取り組んだのですが、思いもよらない働き方がアイデアとして出て来たのを今でも思い出します。

ビジョンには、メンバーの心を動かす力があります。リーダーが語ることで、改善活動が“意味のある挑戦”になります。ビジョンの語り方のポイントは以下の通りです。

「やらされ改善」から「自分ごと改善」に変わるAISASとは

傾聴と承認、目的とビジョンの伝え方は、個人・組織を巻き込む力になるとお伝えしました。最後に、部下自らが自分ごとに考えるサイクルとは何かについてお伝えします。そこで参考にしたいのが、マーケティングの世界で使われる「AISAS」です。

AISASとは消費者が起こす行動モデル

AISASとは

• Attention(注意を引く)

• Interest(関心を寄せる)

• Search(検索・調べる)

• Action(購入する)

• Share(購入した感想を共有)

を表していて、インターネットで消費者が起こす行動をモデルにしたものです。

最近では、インターネットで買い物を済ますことが多いですし、この行動に対して腹落ちして頂けるのではないかと思います。日用品の購入についてはAISASという行動は少なく、いきなり検索、購入となっていくかもしれないです。

ただし、これを買いたい、拘りたいという買い物については、自らAISASという流れに沿って行動する傾向が強くなります。

AISASは自分ごとに考える改善における行動を表している

このAISASの流れは、自分ごとになる改善活動に応用できると思いませんか?その理由は

良い雰囲気の改善活動ではこのAISASのサイクルが回っていると感じるからです。

Attention:ムダの存在に気づく

Interest:それが自分の仕事にどう影響しているかに関心を持つ

Search:どうすれば改善できるかを考える

Action:実際に改善案を出す・試す

Share:成果を仲間と共有する

このように、部下が自分で気づき、考え、動き、共有するという心理状態に入れるようになると、改善活動は“自分ごと”になります。私はこのような状態を「AISASの心理」と呼んでいます。

リーダーは、この流れを意識して活動を見つめる。そしてAISASの心理を各個人が感じながら改善活動ができればその活動は自然と続いていくことになります。個人が「AISASの心理」を感じられるように、リーダーが導いていくこと、そして腐心することで、自分こととして考える部下が育ってくるはずです。

【まとめ】松下幸之助に学ぶ、人と組織を動かすリーダーのあり方

改善活動は、人が動いてこそ、改善は成果につながります。そして、人が動くかどうかは、リーダーの「関わり方」にかかっています。

ここで参考になるのが、松下幸之助氏の言葉です。

「人をつくるのが企業である。人が育てば、企業は自然に伸びる」

この言葉は、改善活動にも通じます。改善の成果は、設備や仕組みからではなく、「人と人の間」から生まれるのです。

成果は「人と人の間」から生まれる

改善活動の本質は、現場の人が「気づき」「考え」「動く」ことです。そのためには、リーダーが人と人の間に立ち、信頼と共感を育てる必要があります。

- 傾聴・承認を繰り返していき、自分ごとへの改善へ導く

- 目的とビジョンを語ることで、活動が意味を持つ

- 自発的に改善していきたいと思うサイクルを意識する

こうした関わり方が、改善活動を“やらされ感”から“自分ごと”に変えていきます。

あなたの表情・態度・言葉がチームを変える

リーダーの言葉一つ、表情一つが、チームの空気を変えます。

「ありがとう」「助かったよ」「一緒に考えよう」――そんな一言が、部下の心を動かします。

改善活動は、“人の営み”です。だからこそ、リーダーの姿勢がすべての起点になります。

✅ 明日からできる一歩:

• 部下の話を「最後まで聞く」時間を5分つくる

• 小さな行動に「ありがとう」と言葉を添える

• 改善の目的を「自分の言葉」で語ってみる

次回は、改善活動を「成果につなげる」ための見える化と振り返りの技術についてお届けします。

活動をやりっぱなしにせず、成果として定着させるための仕組みを一緒に考えていきましょう。