こんにちは。中小企業診断士の馬籠勲(まごめ いさお)です。ブログをご覧頂きありがとうございます!

改善活動は、始めるよりも「続けること」の方が難しい。

第1章で「なぜ続かないのか」、第2章で「型を使って回す方法」、第3章で「人を巻き込む技術」をお伝えしました。

第4章では、改善を習慣化するための「継続の仕掛け」に焦点を当て、4つの仕掛けを実践的な視点で紹介します。

改善活動を「当たり前の文化」にするためにどう取り組むか?

改善活動を「当たり前の文化」にするとはどういうことか? 改善活動が特別なことではなく、日常業務の一部として自然に行われる状態になっていることです。現在企業が置かれている環境の変化は激しさを増すばかりで、改善を“当たり前の文化”として根付かせることこそが、変化への対応力を生むのです。

改善活動を「当たり前の文化」にするためにどう取り組むべきか?第1回ではムダ改善には3つの壁があるとお伝えしてきました。改善活動を「当たり前の文化」にするには、この3つの壁をどうやってクリアしていくのかイメージを持つことが必要になってきます。イメージはリーダーそれぞれにあるはずです。

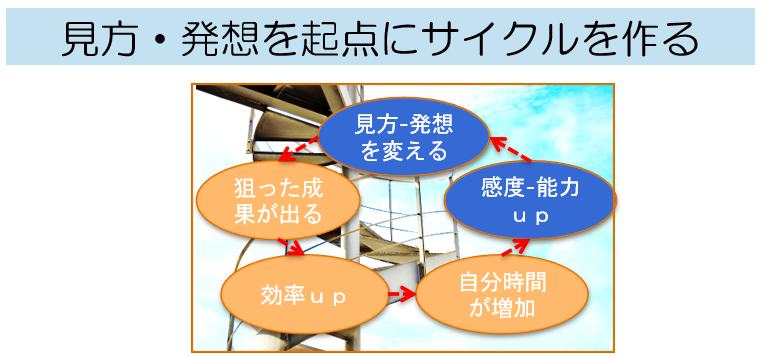

3つの壁の乗り越え方のイメージとはどういうものか?私が前職で思っていたイメージは、第1回でお伝えしている考え方を組織に広めていくことでした。私は工場の間接業務生産性改善のリーダーをしていました。働き方改革という言葉が出てきた頃に、労働時間が減っても生産性を上げていくことを目指した活動でしたが、この時に描いたのが下の図のサイクルでした。①実際に行動し、狙った成果が出る ②その結果仕事の効率上がる ③個々人の時間が生まれる ④能力・感度を上げる ⑤見方・発想が変わったと実感する。こうしたサイクルが回った結果として、3つの壁を乗り越えることができると伝えて、考え方が広がっていく。間接業務生産性改善は私が退職した時も続いていたので、一定の効果はあったのだろうと思っています。これが正解ということではありません。皆さんのヒントにしていただければ嬉しく思います。

3つの壁を乗り越えるサイクルが回り続けることで、改善は“習慣”になり、やがて“文化”になります。リーダーは、このサイクルを意識的に設計し、現場に根づかせる役割を担います。

小さな成功体験を積み重ね、ムダへの感度を高める

改善活動の第一歩は、「ムダに気づくこと」です。改善を継続するにも第一歩はムダに気が付くことです。環境変化の激しさは増すばかりですし、工場のいたるところで起こっています。変化に如何に早く気が付くのか、そして小さく早く対応していくことは企業の競争力となります。

まずは「7つのムダ」を一つでもなくしてみる

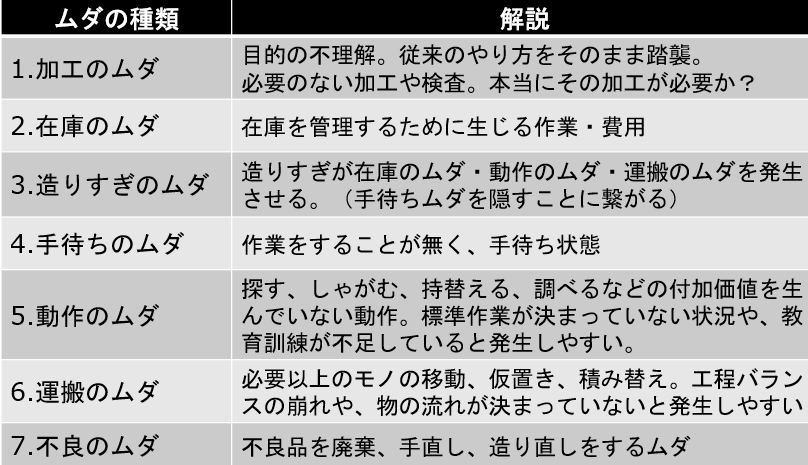

トヨタ生産方式の「7つのムダ」は、現場でムダを見つけるための“レンズ”になります。まずはこの中から、1つでもムダをなくしてみる。たとえば、「部品を探す時間が毎回3分かかっている」なら、配置を変えるだけで改善になります。

私の前職では定期的に目的の不理解となっている作業を洗い出していました。手順に書かれているから行っているという作業でも、その目的を考えると不要ではないかという作業は思っているよりも多く見つかりました。皆さんの職場でもどのようなムダが起きやすいか特徴があるますよね。その特徴を踏まえてムダ取りを常に行うとそれが習慣として定着します。

重要なのは、「小さくても成果が出る」ことです。

小さな改善がもたらす大きな効果とは

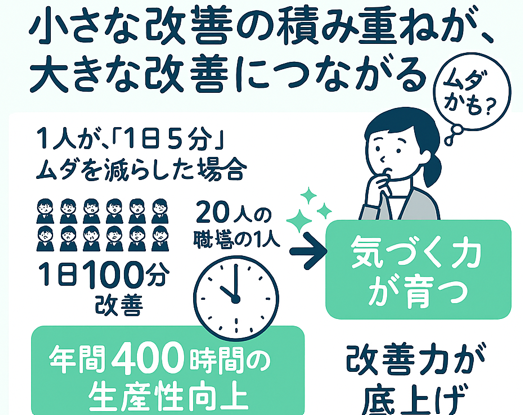

小さな改善は、積み重なることで大きな成果につながります。

たとえば、1人が1日5分のムダを減らせば、20人の職場では1日100分の改善。年間で換算すれば、約400時間の生産性向上になります。

小さな改善は「気づく力」を育てます。

「この動作、ムダかも?」と考える習慣が、現場全体の改善力を底上げします。

リーダーは、小さな改善を見逃さず、しっかりと認め、共有することで、成功体験を広げていくことが大切です。

こういった一つずつの積み重なねを個人と組織として取り組んでいくこと。それが、次の改善へのモチベーションになります。

ムダ取りは「コスト」ではなく「未来への投資」である

「忙しくて改善の時間が取れない」――これは多くの現場で聞かれる声です。

しかし、改善活動は“余った時間でやるもの”ではありません。むしろ、改善のために時間を“確保する”、そして自ら時間を確保することが、未来の利益を生み出す投資になるのです。

改善活動の時間をどう捻出するか?

日常業務の一部として改善活動を定着させる。そのためには時間を確保することが先決になります。特別なことをやろうとせずに、日常業務の一部を活用するという感覚で、取り組める時間を確保しましよう。

以下に具体例を上げました。もちろん、これを全て取り組むことが重要ではありません。現場の状況にあったものを選び、常に少しでも時間を確保しておくことが重要です。ムダに気付くことは実際にやらないと探せるようにはならないです。毎日、毎週何かを繰り返し取り組めば、上達していくでしょう。こうした時間の確保が、改善を“やるべき仕事”として位置づける第一歩になります。

具体例

• 毎週30分の「改善タイム」を設定する

• 朝礼後に5分だけ「気づき共有」の時間をつくる

| 「改善タイム」を業務予定に組込む | 朝礼後の「気づき共有」タイム | |

| 取り組み内容 | 毎週30分、部署ごとに「改善タイム」を設定し、予定表やカレンダーに明記 | 毎朝5分、1人ずつ「昨日の気づき」や「小さな改善」を共有 |

| 目的 | 改善が“空き時間の活動”ではなく“業務の一部”であることを可視化 | 改善の“気づき”を言語化し、文化として醸成 |

| 実施内容例 | 現場の小さな困りごとを出し合う 先週の改善の振り返りと成果共有 作業内容の見直し | 発表者はローテーション 発表内容はホワイトボードや社内チャットに記録・共有 |

「未来への投資」と位置づけることで得られるメリット

改善活動を「コスト」ではなく「投資」であると捉えて取り組んでいく。ムダをなくすことは、単なる効率化ではありません。それは、現場の知恵と時間を“未来の価値創造”に振り向けるための投資です。今日の小さな改善が、明日の競争力をつくります。

「未来への投資」と位置付けることによって、漫然とした取り組みになってしまうことを防げますし、私たちは未来の利益を生みだしているという実感が持てるようになります。日々の業務では目の前にある現在を何とかしようとすることが多いはずですが、改善活動においては、未来の利益をどのようなものなのかを意識するということです。

リーダーは何を語るか?それは未来の価値創造です。リーダー自らの言葉で語れば、個人が未来へ向けて何を改善すべきか考える機会とすることができます。

• リードタイム短縮による納期遵守率の向上

• 品質改善によるクレーム削減

• 作業効率向上による残業削減

これらはすべて、改善活動がもたらす“未来の利益”です。

「改善は“時間消費”ではなく“時間投資”」「未来の利益は、今日の改善時間から生まれる」

リーダーは、改善の成果を見える形で伝え、「やる意味」を共有することで、活動の価値を高めることができます。

「改善したい」という個人の意欲を自然に引き出す方法

改善は「やらされるもの」ではなく、「やりたくなるもの」であるべきです。「やりたくなる」という個人の意欲を持ってもらう仕掛けにおいて、見落としがちですが大切な要素は、「即時性」と「公平性」です。誰でもチャンスがあり、成果がすぐに認められることで、改善活動が“報われる行動”になります。

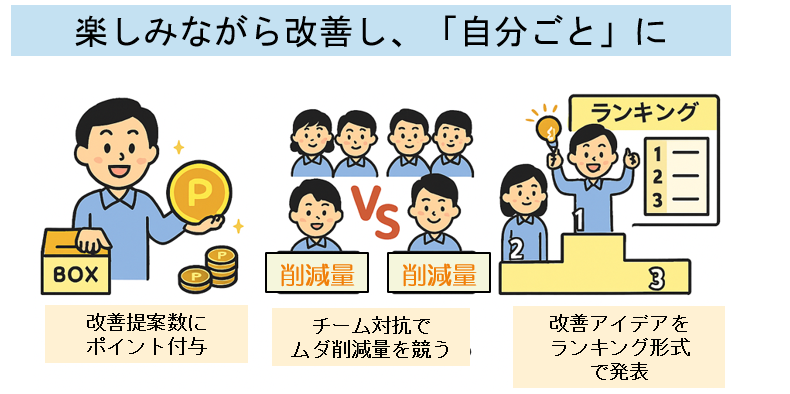

ゲーミフィケーションの活用事例

改善活動を“楽しく続ける”ために、ゲーミフィケーションの考え方を取り入れることが有効といわれています。ゲームのような要素を取り入れることで、ゲームへの参加意欲が高まると考える訳です。ゲームは楽しんだ後にすぐに結果が分かるものですよね。改善活動では、チャレンジしてその結果がどうなったのか直ぐに分かるようにするということです。チャレンジして結果がわかり、また工夫して再チャレンジするという感覚をもてると改善は楽しくなってくるはずです。私が前職でいた工場では月初1日目に前月利益を発表する事に拘っていました。取り組んだ事が結果に結び付いたのかをいかに早く関係者へ伝えることに拘っていました。その時は特に利益が厳しいこともあったので、新しいアイデアを常に欲している状況でした。勿論利益が出ると直ぐに分かると、不思議なものでもっと頑張ろうという気持ちになった事を思い出します。不謹慎かもしれないですが利益創出をゲーム感覚のように取り組んでいたのだと思います。

ここでは改善活動で取り組める事を示します。こうした仕掛けは、特に若手メンバーの参加を促す効果があります。

楽しみながら改善に取り組むことで、活動が“自分ごと”になります。

事例:

• 改善提案数に応じてポイントを付与

• チーム対抗で「ムダ削減量」を競う

• 改善アイデアを「ランキング形式」で発表

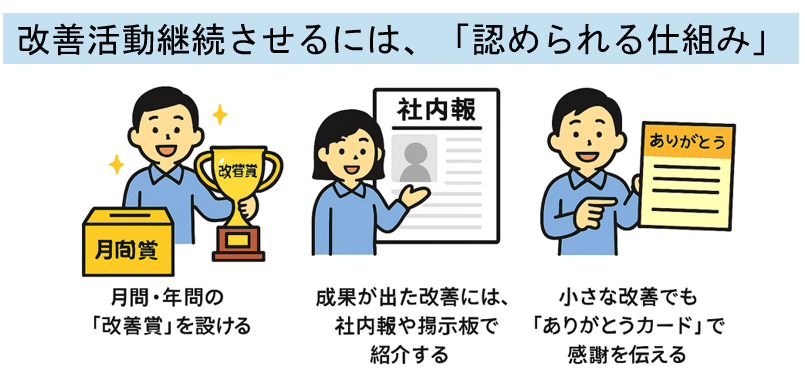

表彰制度やインセンティブの効果的な使い方

改善活動を継続させるには、「認められる仕組み」が必要です。表彰制度やインセンティブは、個人の意欲を引き出す強力なツールです。

ここで大事なことは、誰でもチャンスがあるということです。改善活動を文化と言えるようになるには、やはり全員が取り組んでいることが求められる訳です。表彰制度を設けても、蚊帳の外と感じさせない工夫が要ります。

ポイント:

• 月間・年間の「改善賞」を設ける

• 成果が出た改善には、社内報や掲示板で紹介する

• 小さな改善でも「ありがとうカード」で感謝を伝える

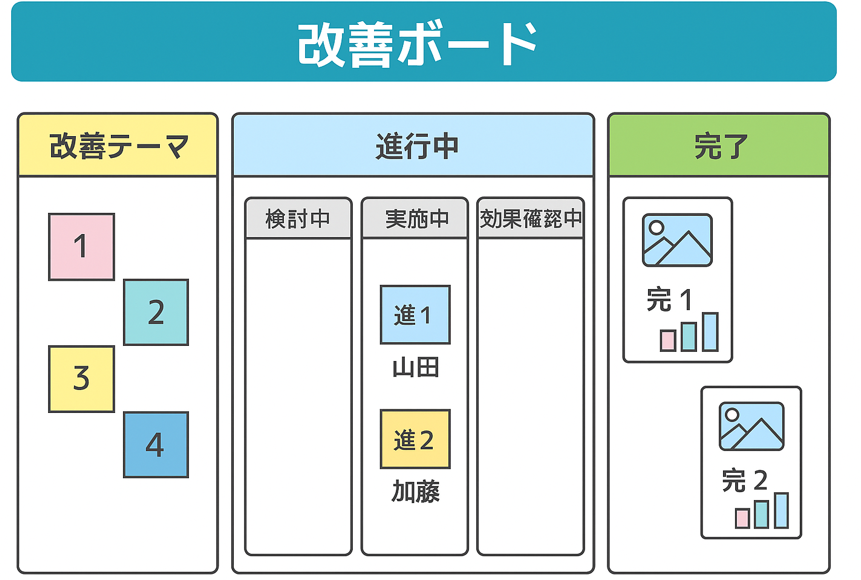

「見える化」でPDCAを回す具体的なテクニック

ここでも重要なのは、「公平性」と「即時性」です。蚊帳の外にしない、結果が直ぐに分かるようにする。蚊帳の外にしない見える化であり、結果が直ぐに分かる即時性を備えることができれば、個人のやる気を高めていきます。全員が取り組んだ結果が直ぐに分かり、次にどういう工夫をして再度チャレンジしていこうと思えるようにしていきたい訳です。

進捗がひと目でわかる「改善ボード」の作り方と実例

改善活動は、進捗が見えないと停滞します。そこで有効なのが改善の流れをボードに表し見えるようにすることです。製造業で用いられる「改善ボード」とイメージは似ていますが、進捗に焦点を当てたボードとして、改善活動を文化とする仕掛けにすることをお薦めします。

ボードの構成:

• 左:改善テーマ一覧(付箋やカードで表示)

• 中:進行中の活動(ステータス別に分類)

• 右:完了した改善(成果と写真を添える)

このように、改善の流れを“見える化”することで、PDCAが高速で回り始めます。

誰が何をやっているかが一目で分かることで、チームの連携も強化されます。

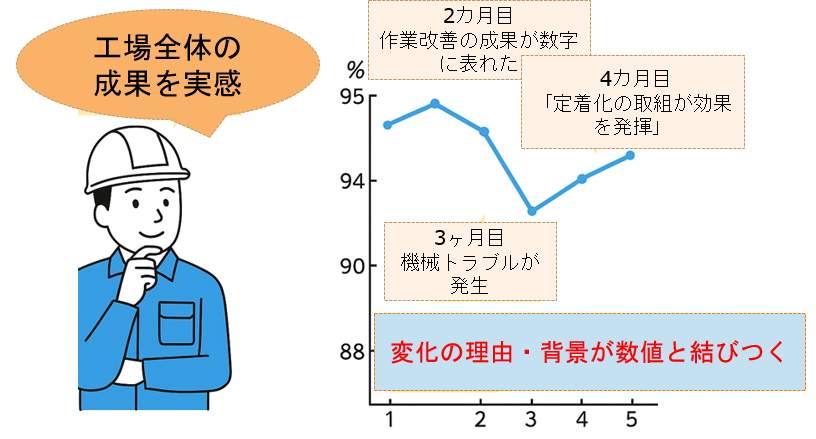

写真やグラフで改善効果を実感させる方法

改善の成果は、数字だけでなく「視覚」で伝えることが効果的です。改善前と改善後の姿がわかるようにする、改善の結果、どのような事につながったのかを共有することです。

そして、工場全体にどういうメリットがあったのか、つまり工場全体が共通して重要視する数字項目を決めて、時系列に示すと全員が工場全体の成果を実感できるはずです。毎月数字をグラフに表す。グラフにすれば、良くなっているのか、悪くなっているのかが一目でわかります。また、数字の変化に関する理由・背景が分かるようにコメントを加えると、数字の変化と理由・背景が結びつき、今後に何を取り組めばよいのかイメージしやすくなってきます。

例:

• 作業時間の推移をグラフで表示

• クレーム件数の減少を折れ線グラフで共有

こうした視覚的な情報は、メンバーの実感につながり、「やってよかった」という気持ちを育てます。

改善活動が“成果のある仕事”として認識されることで、継続の力になります。

【まとめ】4つの仕掛けで、改善を当たり前の文化にする

ムダ改善を継続させるには、仕組みと関わり方の両方が必要です。

この章で紹介した4つの仕掛けは、改善活動を“習慣”から“文化”へと昇華させるための実践的な手法です。

- 小さな成功体験を積み重ねる

→ ムダへの感度を高め、改善力を育てる - 改善を「未来への投資」と位置づける

→ 時間を確保し、成果を見える形で伝える - 個人の意欲を引き出す仕組みをつくる

→ ゲーミフィケーションや表彰制度で楽しさと報酬を設計する - 見える化でPDCAを回す仕組みをつくる

→ 進捗がひと目でわかるように設計する

これらの仕掛けによって、活動の進捗や成果が可視化され、改善活動は加速し、チームの一体感が生まれます。

✅ 明日からできる一歩:

- 7つのムダのうち、1つだけでも現場で探してみる

- 改善ボードをホワイトボードで簡易的に始めてみる

- 小さな改善を写真で記録し、仲間と共有する

改善は、特別な人だけがやるものではありません。

誰もが気づき、誰もが動ける――そんな文化をつくることが、リーダーの最大の役割です。

次回は、改善活動を「経営成果」に結びつける方法についてお届けします。

現場の改善が、どう利益や顧客満足に直結するのか――その“つなぎ方”を一緒に考えていきましょう。