「また人が辞めてしまった…」「若手がなかなか育たない…」そんな悩みを抱えながら、山のような報告書や日報の作成、終わらない会議の議事録づくりに追われていませんか?本当はもっと、現場の改善や部下の指導に時間を使いたいのに、本来の仕事以外の業務に時間を奪われている、と感じることはないでしょうか。

もし、そんなあなたの隣に、24時間文句も言わずに仕事を手伝ってくれる、ものすごく賢いアシスタントがいたらどうでしょう。実は、そんな夢のような話が、もう現実になりつつあります。その新しい相棒こそが、今回ご紹介する「AI(人工知能)」です。

「AIなんて、ウチみたいな中小企業には関係ない」「専門の技術者が必要なんだろう?」そう思うかもしれません。でも、心配はいりません。今のAIは、誰でもスマートフォンを操作するような感覚で、簡単にはじめられるんです。

この記事では、あなたのような現場のリーダーが、AIを味方につけて、人手不足の悩みを和らげ、チームの生産性を劇的に向上させるための具体的な「5つの戦略」と、明日からすぐに試せる活用法を、わかりやすく解説していきます。

では、なぜ今、これほどまでにAIの活用が叫ばれているのでしょうか。まずは、私たちの製造業が置かれている、少し大きな視点での現状から見ていきましょう。

では今回も読み終えるまでのお時間、しばらくお付き合いくださいませ。

なぜ今、製造業にAI導入が必須なのか?迫りくる労働力不足の現実

「AIを導入しよう」と言われても、日々の業務に追われる中で、どこか他人事のように聞こえるかもしれませんね。ですが、少しだけ会社の外に目を向けてみると、私たちの働く環境が、今、大きな変化の波に直面していることがわかります。

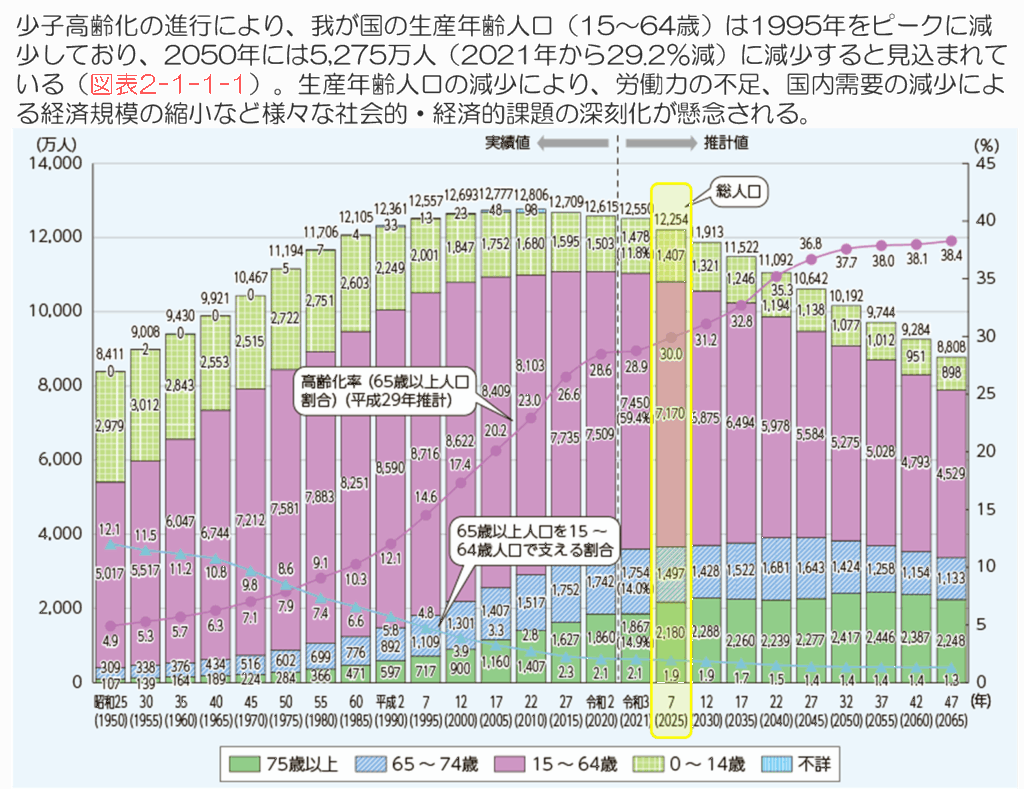

日本の人口動態に準じる労働人口の減少

まず、皆さんの現場でも「最近、若い人がなかなか入ってこないな」と感じることはありませんか?それは気のせいではありません。日本の15歳から64歳までの「生産年齢人口」と呼ばれる働き手の数は、1995年をピークにずっと減り続けています 。この流れは今後さらに加速し、2050年には、日本の働き手の数が今より約3割も少なくなってしまう、という予測が出ているのです 。これはつまり、これから新しい人材を確保することが、今よりもっともっと難しくなる、ということを意味しています 。

働き方改革により1人当りの労働時間も減少

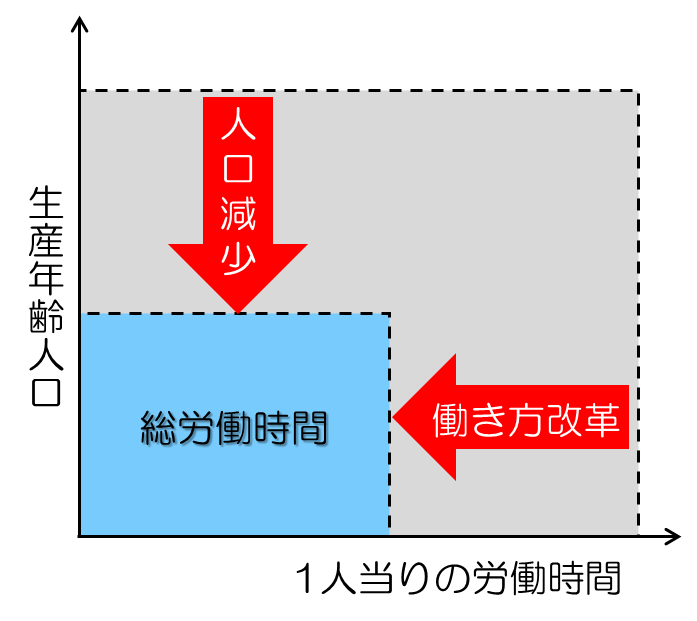

さらに、追い打ちをかけるように「働き方改革」が進んでいます 。もちろん、従業員の健康やプライベートな時間を大切にすることは非常に重要です。しかし、会社全体の視点で見ると、残業が減り、一人ひとりが働ける時間が短くなっているのも事実です 。

総労働時間=労働人口×1人当りの労働時間の減少

ここで、少し簡単な計算をしてみてください。会社の「総労働時間」は、「働いている人の数」に「一人当たりの労働時間」を掛け合わせたものです 。今、日本全体でこの「人の数」と「一人当たりの時間」の両方が、同時に減り始めているのです 。会社全体で使える時間が、どんどん少なくなっている、というわけです。

しかも、日本のものづくりは世界でもトップクラスと言われながら、実は労働者一人当たりの生産性は、先進国38カ国の中で29位という低い順位に甘んじている、というデータもあります 。

この「働き手が減っていく」という大きな流れは、どの会社も避けては通れません 。限られた人数と、限られた時間の中で、これまで以上の成果を出すためには、仕事のやり方を根本から見直す必要があります。

では、どうすればこの厳しい状況を乗り越えられるのでしょうか。その答えこそが、あなたの仕事を助けてくれる「新しいアシスタント」の存在です。次の章で、その正体を詳しく見ていきましょう。

AIは難しくない!中小製造業の頼れる「アシスタント」

先ほど、日本の製造業がこれからいかに厳しい時代を迎えるか、というお話をしました。しかし、悲観する必要はありません。ここからは、その厳しい状況を乗り越えるための、あなたの頼れる相棒となる「AI」についてお話しします。

「AI」と聞くと、何か自分たちには縁遠い、複雑な技術のように感じるかもしれませんが、全くそんなことはありません。AIは、あなたのチームに加わる「新入社員」や「アシスタント」だと考えてください。 それも、ただ優秀なだけではない、人間には真似できないすごい能力を持ったアシスタントなのです。

まだイメージが付かないでしょうか?ではその3つの特徴を押させていきましょう。

特徴1:あなたのつたない日本語でも意図を理解してくれる

まず驚くのが、AIの理解力の高さです。あなたが普段、部下に指示を出すときのように、少しラフな言葉で話しかけても、AIはその意図を的確に汲み取ってくれます。例えば、会議で走り書きしたキーワードだけのメモを渡して、「この内容で報告書を作っておいて」と頼むだけで、それらしい文章を組み立ててくれるのです。かしこまったビジネスメールのように、言葉遣いをいちいち気にする必要はありません。

特徴2:世界中のWEB情報から学習した莫大な知識量

そして、このアシスタントの知識量は、まさに桁違いです。世界中のウェブサイトや文献から常に学習を続けているため、その知識は、どんなベテラン社員も敵わないほど広大です。例えば、「最近、うちの業界で使われ始めた新しい素材って何がある?」とか「この部品を製造している海外のメーカーを調べて」といった質問を投げかければ、あなたが自分で何時間もかけて調べるような情報を、あっという間に集めてきてくれます。

特徴3:24時間疲れずに文句も言わず働く新入社員やアシスタント

さらに、何と言ってもAIアシスタントの最大の強みは、そのタフさです。人間と違って、AIは全く疲れを知りません。 夜中にふと改善のアイデアが浮かんで、「明日の朝までに提案書のたたき台を作っておきたい」と思ったその瞬間に、すぐに作業を手伝ってくれます。もちろん、文句や不平不満を言うことも一切ありません。まさに、理想の部下であり、アシスタントだと言えるでしょう。

さて、この頼もしいAIアシスタントですが、実はまだまだ発展途上であり、人間のように機転を聞かせて、最後までやりとげる、なんてことはできませんし、個性を発揮することはありません。つまりプロンプト(指示文章)だけしっかりしていれば、途中までの作業は爆速でしかも正確に進めてくれます。

でも、でもなんです。実はまだAIの作業はそこまでなんです。

標準的な答えを出すのはAIが優秀です。そりゃ世界のWEBから学習したのですから。ですが、うちの会社が大事にしてきたこと、あなた自身の価値観や感覚、言葉えらびまでもはまだまだ再現してくれません。

だからこそ、最後の仕上げは人間の仕事です。そして出力に対し、あなた自身が責任を取るようにしてください。

当たり前ですが、AIは責任を取ってくれません。誰でもできる作業はAIがやってくれるので、あとはあなたが引き継いで、あなたの個性や考え方など魂を入れるのは人間の役目です。それが現時点のベストな使い方だと個人的には考えています。

では、この頼もしい彼らを、どうやってあなたの職場に迎え入れ、活躍してもらえばよいのでしょうか。次の章では、AI導入を成功させるための具体的な「5つの戦略」を、ステップバイステップで見ていきましょう。

AI導入を成功に導く5つの戦略【失敗しないための実践ステップ】

さて、あなたの現場に合いそうなAIアシスタントのイメージは掴めましたか?ここからは、その頼もしいアシスタントをあなたの職場に迎え入れ、活躍してもらうための、最も重要な「5つの戦略」を具体的にお話しします。このステップを一つずつ着実に進めることが、失敗しないための何よりの近道になります。

戦略1:必ず専門チームを編成する(1人でやらない)

まず、一番初めにお伝えしたい最も大切なことは、「この取り組みを、決して一人でやらない、誰か一人に任せきりにしない」ということです 。意欲のあるあなたが一人で頑張ったり、ITに詳しい特定の人に丸投げしたりすると、その人の個人的なプロジェクトで終わってしまい、会社全体の力にはなりません。

AIの導入は、新しい機械を一台入れるのとはわけが違います。仕事のやり方そのものを変えていく、会社全体の変革活動なのです 。だからこそ、まずは部門の壁を越えた専門チームを作りましょう。経営層やIT部門はもちろん、そして何より、現場の課題を一番よく知っている各部門のメンバーに参加してもらうことが成功の鍵です 。

さあ、チームが組めたら、次はいよいよ現場に眠る「課題」という宝物を探しに行きましょう。

戦略2:時間を奪う「ノンコア業務」から特定する

チームで最初に行うのは、「時間泥棒」探しです。つまり、「本来の仕事ではないのに、なぜか多くの時間を奪われている業務」を特定することから始めます。

あなたの現場ではどうでしょう?毎日の生産日報の作成、過去の図面や仕様書の検索、定例会議の議事録づくり、こういった作業に追われて、本来やるべき品質改善や工程の見直し、部下の指導といった「コア業務」の時間がなくなっていませんか?

まずは現場のメンバーに「どの作業に一番時間がかかってる?」「正直、この作業って面倒じゃない?」とヒアリングして、業務を一つひとつリストアップしてみましょう 。データで時間を計るだけでなく、現場が肌で感じている「負担感」を明らかにすることが、的を射た改善につながります。

ターゲットとなる業務が決まったら、次はいよいよAIに挑戦です。

戦略3:目的を明確にし、無料ツールからスモールスタートする

時間泥棒の正体(ターゲット業務)がわかったからといって、いきなり高価なシステムを導入する必要は全くありません。むしろ、それは失敗のもとです。大切なのは「スモールスタート」、つまり小さく始めることです。

まずは「日報の作成時間を半分にする」 といった、具体的でわかりやすい目標を立てましょう。そして、その目標を達成するために、前に紹介したようなAIツールの「無料プラン」から試してみるのです 。これならリスクはゼロですよね。

そして、誰かがAIを使って「今まで1時間かかっていた作業が30分で終わった!」といった小さな成功を体験したら、それを朝礼やチームミーティングで共有するのです 。この「クイックウィン(小さな成功体験)」の共有が、「お、自分も使ってみようかな」という前向きな雰囲気をチームに広げていきます 。

小さな成功体験が積み重なってきたら、いよいよ本格的な道具選びです。

戦略4:自社の課題に最適なツールを選定する

AIツールは、万能な魔法の杖ではありません。それぞれに得意なこと、不得意なことがあります。特定のボルトに合ったレンチを選ぶように、あなたのチームが特定した課題に、最も適したAIツールを選ぶことが重要です 。

例えば、「最新の競合技術について調べたい」という課題なら、最新情報へのアクセスに強いGeminiが向いているでしょう 。もし「分厚い作業マニュアルの内容を、新入社員向けに要約したい」のなら、長文読解が得意なClaudeが活躍します 。このように、解決したい課題とAIの得意技を照らし合わせることが、効果を出すためのポイントです 。

さて、道具も手に入れ、成果も出始めました。しかし、ここで満足していてはいけません。最後の戦略が、その成果を一過性のもので終わらせないために不可欠です。

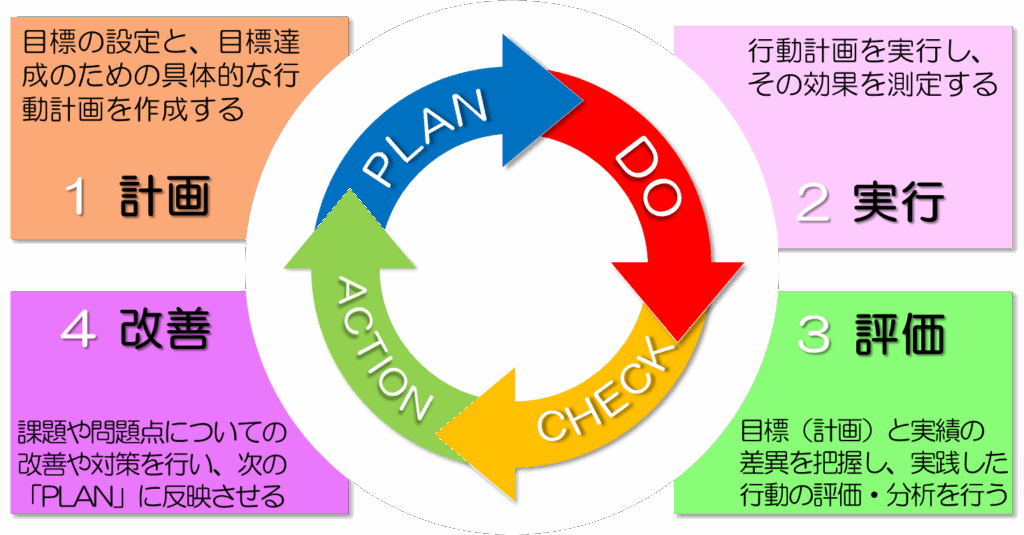

戦略5:効果を測定し、PDCAサイクルで改善し続ける

最後の戦略は、現場の皆さんにはお馴染みの「カイゼン活動」と同じ考え方です。AI導入は、一度やったら終わりの「ゴール」ではありません。そこからが本当のスタートなのです 。

つまり、PDCAサイクルを回し続けることが重要です 。

- Plan(計画):まず「〇〇の作業時間を30%削減する」という目標を立てます 。

- Do(実行):実際にAIツールを業務で使ってみます 。

- Check(評価):目標は達成できたか、時間はどれくらい短縮できたか、定量的に評価します。また、「使いやすいか」「もっとこうだったら良いのに」といった従業員の満足度(定性評価)も確認します 。

- Act(改善):評価を元に、もっと効果的な使い方を考えたり、他の業務にも展開できないか検討したりします 。

この地道な改善サイクルを回し続けることが、AI活用を現場に根付かせ、その効果を最大化させる唯一の方法です。

これで、AI導入を成功させるための5つの戦略が出揃いました。では次に、これらの戦略を使って、実際にAIが製造業の現場でどのように活躍するのか、明日からすぐに試せる具体的な活用事例を見ていきましょう。

明日から使える!製造業の生産性を向上させるAI活用事例5選

AI導入の戦略がわかったところで、ここからは「理屈はいいから、実際に何ができるのか見せてくれ!」という声にお応えします。あなたの現場ですぐに試せる、具体的なAIの活用事例を5つ、厳選してご紹介します。

AI活用事例1【情報収集】:Geminiで市場・技術動向調査を数分で完了

「競合他社はどんな新しい技術を使っているんだろう?」「この素材、他の業界ではどう活用されているんだ?」――そんな調査のために、何時間もインターネットで検索して、結局よく分からなかった…という経験はありませんか?最新情報の収集に強いGeminiを使えば、そんな悩みは一瞬で解決します。

例えば、「あなたは優秀な技術コンサルタントです。最近のEV向け軽量素材のトレンドと、主要メーカー3社の動向をレポート形式でまとめてください」と入力するだけです 。これまで半日かかっていたような調査が、わずか数分で、しかも見やすいレポート形式で手に入るのです 。

AI活用事例2【資料作成】:ChatGPTで技術報告書や改善提案書を自動作成

現場リーダーの頭を悩ませる業務の代表格が、報告書や提案書などの資料作成ではないでしょうか。特に、ゼロから構成を考えて文章を書き起こすのは骨が折れる作業です。そんな時は、文章作成が得意なChatGPTの出番です。

まずは「若手社員向けの、〇〇工程の改善提案書の構成案を作ってください」とお願いしてみましょう 。AIが提案してくれた構成案をもとに、「この『現状の課題』の部分を、具体的な事例を交えて300字くらいで書いて」と追加で指示すれば、どんどん原稿が出来上がっていきます 。あなたは、そのAIが作成した土台をもとに、自社の言葉や具体的なエピソードを加えて、より説得力のある資料に仕上げることに集中できます 。

AI活用事例3【コミュニケーション】:Claudeで長文の仕様書や議事録を瞬時に要約

お客様から送られてきた、何ページにもわたる技術仕様書や、前任者から引き継いだ大量の議事録を前に、途方に暮れたことはありませんか?長文の読解と要約が得意なClaudeは、そんな時に絶大な力を発揮します。

資料のテキストを丸ごとコピーして、「この会議メモを、『決定事項』と『今後のToDo』に分けて、箇条書きでまとめて」と指示するだけで、構造化された分かりやすい議事録が完成します 。お客様からの長文の問い合わせメールも、要点を3つに絞ってまとめさせれば、状況把握が格段に速くなります 。

AI活用事例4【アイデア出し】:AIとの壁打ちで工程改善や新製品のヒントを得る

「何か新しい改善をしたいけど、良いアイデアが浮かばない…」一人で考えていると、どうしても視野が狭まり、同じところをぐるぐる回ってしまいがちです。そんな時は、AIを「思考の壁打ち相手」として活用しましょう。

AIに「あなたは経験豊富な生産技術コンサルタントです」といった役割を与え、「当社の精密加工技術を活かして、新たにヘルスケア分野で展開できる新製品のアイデアを10個ください」と投げかけてみてください 。AIが出してきたアイデアの中から気になるものを選び、「そのアイデアのターゲット顧客や、考えられるリスクを教えて」と深掘りしていくことで、一人では思いもよらなかった新しい視点やヒントを得ることができます 。

AI活用事例5【定型業務の自動化】:AI議事録ツールで会議の記録・共有を90%効率化

毎週行われる品質会議や生産会議。そのたびに発生する議事録の作成は、非常に時間のかかる定型業務です。この作業は、NottaなどのAI議事録ツールを使えば、ほぼ全自動化が可能です 。

ZoomやGoogle Meetでの会議を録画するだけで、会議終了後には、AIが自動で全文を文字起こしし、「誰が」「何を」話したかをきれいに整理してくれます 。さらには、会議全体の要約まで作成してくれるのです 。このツールを導入すれば、議事録作成にかかっていた時間を90%以上削減することも夢ではありません 。

AI導入で失敗しないために知っておくべき注意点

さて、ここまでAIのすごい可能性についてお話ししてきましたが、どんなに優秀なアシスタントでも、そのクセや弱点を理解しておかなければ、思わぬ失敗につながることがあります。AIは万能の魔法の杖ではありません。その特性と限界をしっかり理解し、賢く付き合うことが、真のパートナーになるための鍵となります。ここでは、特に重要な5つの注意点についてお話しします。

AIの注意点1:ハルシネーション(平気でそれらしいウソとつく)

まず最初に知っておくべきAIの最も厄介なクセが、この「ハルシネーション」です。これは、AIが事実ではない情報を、まるで真実であるかのように、もっともらしく生成してしまう現象を指します 。例えば、存在しない材料の型番を答えたり、架空の企業の成功事例を紹介したりすることがあるのです 。知識が豊富で自信満々に見えるためつい信じてしまいがちですが、特に数値や固有名詞、専門的な内容については注意が必要です 。AIが出してきた答えは、必ず一次情報や信頼できる情報源で「裏付けを取る(ファクトチェックする)」という習慣を徹底しましょう 。

AIの注意点2:セキュリティは重要(設定によって学習されてしまう)

次に、セキュリティの問題です。特に無料のAIサービスでは、あなたが入力した情報が、AIの学習データとして利用されてしまう可能性があります 。もし、会社の機密情報である図面の数値や、お客様の情報を入力してしまったら、それが意図せず外部に漏洩するリスクもゼロではありません 。絶対に、企業の機密情報や個人情報は入力しない、という社内ルールを明確に定め、徹底することが重要です 。安心して業務で使うためには、入力したデータが学習に使われないことが保証された、法人向けの有料プランを契約することをお勧めします 。

AIの注意点3:ユーザーのご機嫌を取る傾向があることを知る

AIは、まるで聞き分けの良い部下のように、あなたの意見に過度に同調し、肯定的な答えを返してくる傾向があります 。これは、ユーザーを満足させるように設計されているためです。しかし、あなたが考えた改善案に対して「素晴らしいですね!」と褒めてくれるだけでは、盲点に気づくことはできません。客観的な分析が必要な場合は、「この改善案の弱点や、考えられるリスクを正直に指摘してください」といったように、あえて反対意見を求めるような指示を出すことが有効です 。

AIの注意点4:トピックス内でやりとりした情報に大きく影響を受ける

AIとの対話は、そのチャットの中での過去のやり取りに大きく影響されます 。例えば、Aという製品について話していた後に、全く新しいB製品の質問をしても、AIはまだA製品の話の文脈を引きずってしまい、トンチンカンな答えを返してくることがあるのです 。会話が長くなって話が噛み合わなくなってきたと感じたら、一度そのチャットは終わりにして、新しいチャットを開始しましょう 。話題ごとにチャットを新しくすることで、文脈をリセットし、常にクリアな状態で対話を始めることができます。

AIの注意点5:最初のプロンプト(指示文章)を綿密に練ること

最後になりますが、これが最も重要なポイントかもしれません。AIから得られる回答の質は、あなたが最初に入力する「プロンプト(指示)」の質に大きく左右されます 。良い答えが欲しければ、良い質問をしなければなりません。「何となく」で質問するのではなく、「あなたは経験豊富な生産技術コンサルタントです」といった役割を与え 、「何のために」「どのような形式で」回答が欲しいのかを、具体的かつ明確に伝えることが重要です 。優れた指示を出す能力こそが、これからの時代に求められる新しいスキルなのです。

これらの5つの注意点を頭に入れておけば、AIという新しいアシスタントの能力を最大限に引き出し、あなたの強力な武器とすることができます。さあ、これであなたもAIを使いこなす準備が整いました。

まとめ:製造業のAI導入完全ガイド|生産性を劇的に向上させる5つの戦略とツール

今回は、製造業の現場リーダーであるあなたのための、AI導入完全ガイドをお届けしました。

働き手が減り、一人ひとりが働ける時間も短くなるという、私たちの力ではどうにもできない大きな時代の変化に直面していること 。そして、その厳しい状況を乗り越えるための強力な相棒が、決して難しくはない「AIアシスタント」であること を、ご理解いただけたかと思います。

AIという新しいパートナーをあなたの職場に迎え入れ、その能力を最大限に引き出すための鍵は、ご紹介した「5つの戦略」に集約されています。まずは部門の壁を越えたチームを作り 、現場の時間を奪っている「ノンコア業務」を特定します 。そして、いきなり大きな投資をするのではなく、無料ツールから「スモールスタート」し 、課題に合ったツールを選び 、カイゼン活動のようにPDCAサイクルを回し続ける 。このステップを着実に踏むことが、AI導入を成功させるための王道です。

ここまで読んで、「なるほど、よくわかった」で終わらせてしまっては、何も変わりません。一番大切なことは、今日、この記事を読んだあなたが、まず「実際に触ってみる」ことです。

難しく考える必要はありません。予算も、稟議も、今は何もいりません。まずはスマートフォンやパソコンで、ChatGPTやGeminiといった無料のAIツールに登録し、何か一つ、あなたの仕事に関する質問をしてみてください 。

「〇〇の工程でよく起きる不良の原因を、考えられるだけ教えて」

そのたった一つの質問が、あなたの現場の生産性を劇的に向上させる、記念すべき第一歩になるはずです。AIという頼れる新しいアシスタントと共に、未来の日本のものづくりを、あなたの手で創り上げていきましょう。